Einleitung: Warum eine Zisterne? Mehr als nur Regenwasser sammeln

Stellen Sie sich vor, das kostenlose Geschenk des Himmels – Regenwasser – könnte sinnvoll genutzt werden, statt einfach in der Kanalisation zu verschwinden. Genau das ermöglicht eine Zisterne. Es handelt sich dabei im Grunde um einen großen Wasserspeicher, der typischerweise unterirdisch vergraben wird, um Regenwasser zu sammeln und zu bevorraten. Dieses gesammelte Wasser eignet sich hervorragend für die Bewässerung des Gartens, den Betrieb der Toilettenspülung oder sogar die Versorgung der Waschmaschine. Eine Zisterne stellt somit einen aktiven Beitrag zu einem nachhaltigeren Haushalt dar und ist weit mehr als nur ein einfacher Wasserspeicher.

Was genau ist eine Zisterne und wofür wird sie genutzt?

Eine Zisterne ist ein unter- oder oberirdischer Tank, der speziell für die Sammlung und Speicherung von Regenwasser konzipiert ist. Ihre Hauptfunktion besteht darin, eine unabhängige Wasserquelle für verschiedene Zwecke bereitzustellen. Das gesammelte Wasser wird primär für die Gartenbewässerung eingesetzt, wo es aufgrund seiner natürlichen Beschaffenheit besonders vorteilhaft ist. Darüber hinaus kann Regenwasser im Haushalt für die Toilettenspülung und das Wäschewaschen genutzt werden, wodurch der Verbrauch von teurem Trinkwasser erheblich reduziert wird. Durch die effiziente Nutzung dieser kostenlosen Ressource trägt eine Zisterne nicht nur zur Schonung von Trinkwasserressourcen bei, sondern senkt auch langfristig die Betriebskosten eines Haushalts.

Die vielfältigen Vorteile der Regenwassernutzung: Kostenersparnis, Umweltschutz, Unabhängigkeit, Pflanzengesundheit, Werterhöhung der Immobilie

Die Installation einer Zisterne bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, die sowohl ökonomischer als auch ökologischer Natur sind und die Attraktivität einer Immobilie steigern können.

Ein wesentlicher Vorteil ist die Kostenersparnis. Jeder Tropfen Regenwasser, der genutzt wird, ist ein Tropfen weniger teures Trinkwasser aus der öffentlichen Versorgung. Dies führt zu einer spürbaren Senkung der Wasserrechnung, insbesondere in Regionen mit hohen Wasserpreisen. Zusätzlich wird das Beste aus den Beiträgen für Niederschlagswasser herausgeholt, die Grundstückseigentümer ohnehin entrichten müssen. Die anfängliche Investition in eine Zisterne amortisiert sich in der Regel bereits nach wenigen Jahren.

Der Umweltschutz ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Die Nutzung von Regenwasser reduziert den Verbrauch von aufbereitetem Trinkwasser und schont somit natürliche Wasserressourcen. Weniger Energie und chemische Mittel sind für die Trinkwasseraufbereitung notwendig, was den ökologischen Fußabdruck verkleinert und zur Nachhaltigkeit beiträgt. Darüber hinaus trägt die gezielte Versickerung von Regenwasser dazu bei, die Grundwasserspeicher wieder aufzufüllen, was für den Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufs von großer Bedeutung ist. Diese Praxis ist ein wichtiger Bestandteil eines nachhaltigen Regenwassermanagements in Siedlungen.

Zisternen spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Entlastung der Kanalisation und dem Hochwasserschutz. Bei Starkregenereignissen, die mit 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde als Starkregen definiert werden, kann die öffentliche Kanalisation schnell an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Eine Zisterne fängt einen Teil dieses Wassers auf, wodurch die öffentlichen Abwassersysteme entlastet und Überschwemmungen vermieden werden können. Viele Kommunen betrachten die ortsnahe Versickerung von Regenwasser als eine wichtige kommunale Pflichtaufgabe, um die Infrastruktur zu schützen und die Abflussprobleme bei heftigen Niederschlägen zu mindern. Dies verdeutlicht, dass eine Zisterne nicht nur ein individueller Vorteil ist, sondern auch ein multifunktionales Instrument zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels, da sie gleichzeitig Wasserknappheit in Dürreperioden entgegenwirkt und Hochwasserrisiken bei starken Regenfällen mindert.

Eine Zisterne bietet zudem ein hohes Maß an Unabhängigkeit von der öffentlichen Wasserversorgung. In Zeiten von Wasserknappheit oder -einschränkungen, die durch immer häufiger auftretende heiße Sommer keine Seltenheit mehr sind, bleibt genügend Wasser für wichtige Anwendungen verfügbar. Angesichts des Klimawandels, der zu mehr Hitzetagen und Extremtemperaturen führt, wird diese Autonomie immer wertvoller, da der Wasserverbrauch in Hitzewellen tendenziell steigt.

Für die Pflanzengesundheit ist Regenwasser ein Segen. Es ist in der Regel weicher und enthält weniger Kalk und chemische Zusätze als Leitungswasser. Dies schont nicht nur Haushaltsgeräte und verlängert deren Lebensdauer, sondern fördert auch das Wachstum der Pflanzen und verbessert die Bodenqualität, da keine zusätzlichen Salze oder Chemikalien in den Boden eingebracht werden. Viele Gewächse, wie Rhododendren oder Geranien, gedeihen mit kalkfreiem Regenwasser deutlich besser.

Schließlich kann eine Regenwasserzisterne den Werterhöhung der Immobilie steigern. Potenzielle Käufer sehen eine solche Anlage als eine umweltfreundliche und kostensparende Investition, die langfristige finanzielle Vorteile und ökologische Nachhaltigkeit bietet, was die Attraktivität eines Hauses erhöht.

Es ist jedoch auch wichtig zu beachten, dass die finanzielle Rentabilität einer Zisterne von der lokalen Abwassergebührenpolitik abhängt. Während die Einsparungen beim Trinkwasserverbrauch direkt sichtbar sind, können Kommunen Gebühren für das genutzte Regenwasser erheben, das nach Gebrauch in die Kanalisation gelangt. Dies kann die Gesamtersparnis beeinflussen und erfordert eine genaue Prüfung der lokalen Vorschriften, um die tatsächliche Wirtschaftlichkeit einer Anlage zu bewerten.

Die richtige Zisterne wählen: Materialien, Typen und Größe

Die Wahl der passenden Zisterne ist eine grundlegende Entscheidung, die von den spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks und den individuellen Anforderungen abhängt. Es gilt, die verschiedenen Optionen sorgfältig abzuwägen.

Oberirdische vs. unterirdische Zisternen: Vor- und Nachteile

Bei der Installation einer Zisterne besteht die Wahl zwischen oberirdischen und unterirdischen Systemen, die jeweils spezifische Vor- und Nachteile aufweisen.

Unterirdische Zisternen sind die gängigste Wahl für Eigenheime, da sie im Garten unsichtbar vergraben werden und somit keinen wertvollen Platz beanspruchen. Ein wesentlicher Vorteil dieser Bauweise ist der Schutz des Wassers vor Licht und extremen Temperaturschwankungen durch das Erdreich. Dies minimiert die Bildung von Algen und Keimen und gewährleistet, dass das Wasser frostsicher gelagert wird. Die konstante kühle Temperatur im Untergrund trägt maßgeblich zur Erhaltung der Wasserqualität bei.

Oberirdische Zisternen oder große Regentonnen sind einfacher und schneller aufzustellen und oft günstiger in der Anschaffung. Sie können direkt im Garten oder im Keller platziert werden. Allerdings sind diese Systeme anfälliger für Temperaturschwankungen und Algenbildung, da sie dem Licht ausgesetzt sind. Flexible Zisternen stellen hier eine gute Option dar, da sie oft undurchsichtig sind, um UV-Strahlen abzuhalten und somit die Wasserqualität zu bewahren. Trotzdem erfordert die oberirdische Lagerung eine sorgfältigere Überwachung der Wasserqualität und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zur Algenprävention.

Materialkunde: Beton, Kunststoff (PE), Fiberglas, Metall – Eigenschaften, Langlebigkeit und Einsatzbereiche

Die Materialwahl der Zisterne ist eine strategische Entscheidung, die nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch den Installationsaufwand, die Langlebigkeit und die langfristige Nutzbarkeit des Grundstücks beeinflusst.

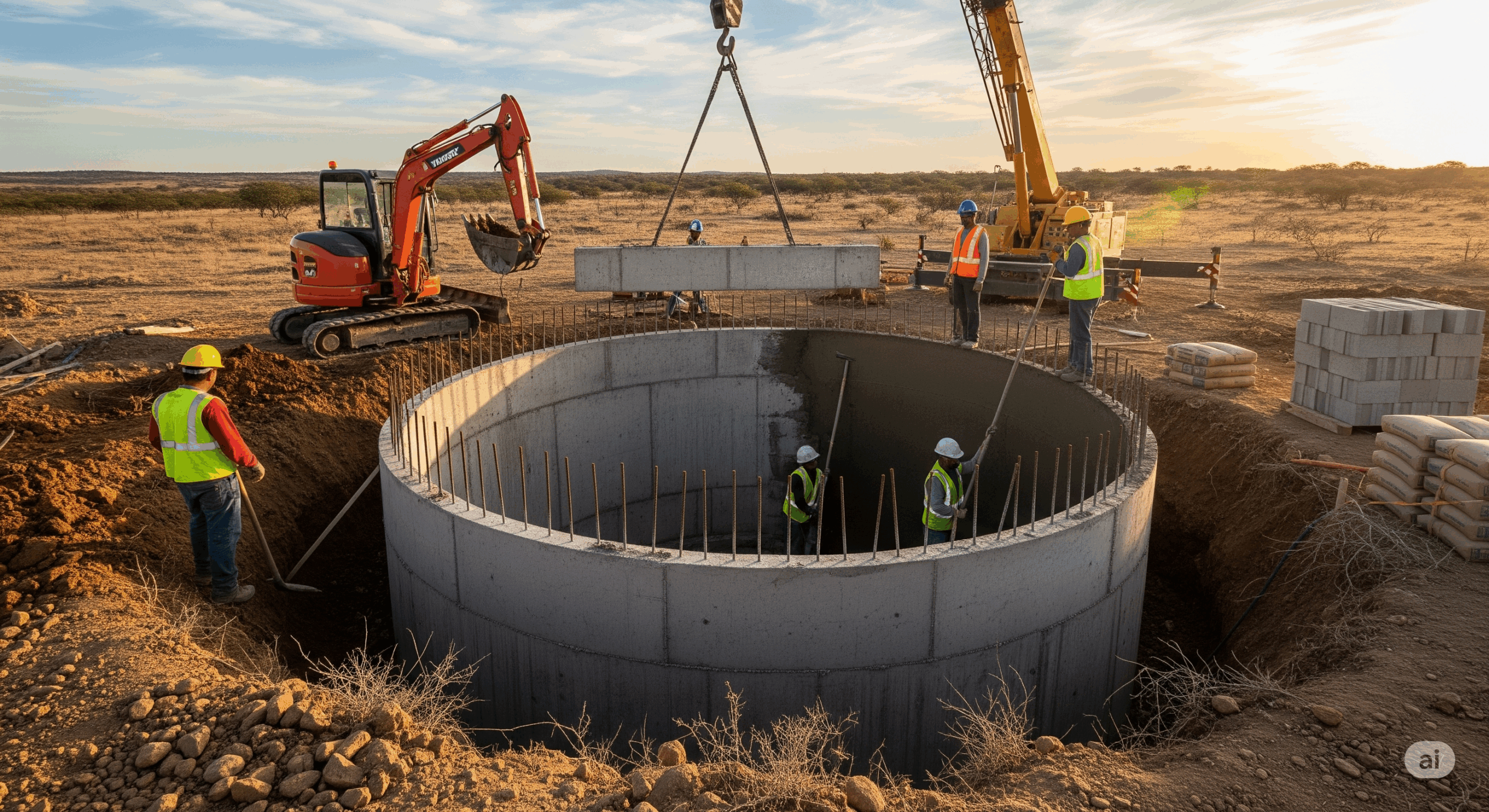

Betonzisternen sind wahre Schwergewichte und zeichnen sich durch extreme Robustheit aus. Ihre Langlebigkeit ist beeindruckend; sie können oft 50 Jahre und länger halten, wobei Herstellergarantien von 20 bis 30 Jahren üblich sind. Dank ihrer massiven Bauweise bieten sie eine hohe Standsicherheit und können in der Regel sogar befahren werden, beispielsweise unter einer Einfahrt oder einem Parkplatz. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Beton das leicht saure Regenwasser neutralisiert, was die korrodierende Wirkung auf angeschlossene Leitungen mindert. Bei hohem Grundwasserstand sind Betonzisternen die bevorzugte Wahl, da ihr hohes Eigengewicht verhindert, dass sie aufschwimmen. Zudem ist Beton ein recycelbarer Baustoff. Der Nachteil liegt in ihrem hohen Gewicht, das für den Einbau schweres Gerät und oft die Beauftragung eines Experten erfordert, was den Installationsprozess anspruchsvoller macht.

Kunststoffzisternen (Polyethylen – PE) sind deutlich leichter als Beton, was den eigenständigen Einbau erheblich erleichtern kann. Sie gelten als umweltfreundlich, sofern sie aus Polyethylen hergestellt sind. Diese Zisternen sind in vielen Formen erhältlich, einschließlich Flachtanks, die eine geringere Einbautiefe erfordern. Viele Modelle sind zudem leicht zu reinigen. Einige Hersteller bieten besonders dickwandige PE-Tanks mit massiv geformten Rippenkonstruktionen an, die eine hohe Stabilität gewährleisten und oft mit einer Garantie von 25 Jahren einhergehen. Es gibt sogar bestimmte PE-Zisternen, die KTW-zertifiziert und damit für Trinkwasser geeignet sind. Obwohl Regenwasser selbst nicht als Trinkwasser genutzt wird, weist diese Zertifizierung auf eine hohe Materialqualität und Reinheit hin, was bedeutet, dass weniger unerwünschte Substanzen ins gespeicherte Regenwasser gelangen, selbst wenn es nur für die Bewässerung oder Toilettenspülung verwendet wird. Dies kann das Vertrauen in die Sauberkeit des Wassers für die vorgesehenen Zwecke stärken. Die Nachteile von Kunststoffzisternen sind ihre geringere Belastbarkeit im Vergleich zu Beton, was bedeutet, dass der Bereich über dem Tank in der Regel nicht befahrbar sein sollte. Bei hohem Grundwasserstand können sie zudem leichter hochgedrückt werden. Ihre Lebensdauer ist mit rund 25 Jahren kürzer als die von Betonzisternen.

Fiberglaszisternen stellen eine weitere Option dar. Sie sind langlebig und robust, aber ebenfalls schwerer als Kunststoffzisternen und können für die Installation schweres Gerät erfordern.

Metallzisternen, insbesondere aus Edelstahl, sind sehr stark, korrosionsbeständig und hygienisch. Diese Eigenschaften machen sie sogar ideal für die Speicherung von Trinkwasser. Sie können sowohl oberirdisch als auch unterirdisch installiert werden, sind jedoch sehr schwer.

Blähtonzisternen sind umweltfreundlich und bieten eine gute Isolation, die das Wasser kühl hält und die Algenbildung reduziert. Sie sind langlebig und robust, aber ebenfalls schwerer als Kunststoffzisternen und erfordern eine sorgfältige Planung sowie möglicherweise schweres Gerät für die Installation.

Die Materialwahl ist somit eine Abwägung zwischen Langlebigkeit, den anfänglichen Kosten und dem Aufwand für den Einbau. Während Betonzisternen eine höhere Anfangsinvestition und einen komplexeren Einbau erfordern, bieten sie überlegene Haltbarkeit und Flexibilität bei der Nutzung des darüberliegenden Grundstücksbereichs. Kunststoffzisternen sind leichter zu installieren, haben aber eine kürzere Lebensdauer und Einschränkungen bei der Belastbarkeit des Bodens über dem Tank.

Die passende Größe finden: Berechnungsgrundlagen für den individuellen Bedarf

Die Bestimmung der idealen Zisternengröße ist entscheidend für die Effizienz der Anlage und hängt von mehreren Faktoren ab: dem verfügbaren Platz im Garten, der durchschnittlichen Niederschlagsmenge in der jeweiligen Region und dem individuellen Wasserbedarf des Haushalts und Gartens.

Als Faustregel gilt, dass für einen durchschnittlichen 4-Personen-Haushalt Erdspeicher aus Beton oder Kunststoff mit einem Nutzvolumen von etwa 5 bis 6 Kubikmetern (m³) oft ausreichend sind, um eine optimale Trinkwassereinsparung zu erzielen. Diese Größe ermöglicht es, längere Trockenperioden zu überbrücken und den Großteil des anfallenden Regenwassers zu nutzen.

Die genaue Dimensionierung der Anlage sollte auf einer sorgfältigen Berechnung des Regenwasserertrags basieren, also wie viel Wasser realistisch vom Dach gesammelt werden kann, und des tatsächlichen Bedarfs des Haushalts. Faktoren wie die Größe der Dachfläche, die Art der Dacheindeckung und die lokalen Niederschlagsdaten spielen hierbei eine Rolle.

Falls ein sehr hoher Wasserbedarf besteht oder nur begrenzter Platz für einen großen Tank zur Verfügung steht, besteht die Möglichkeit, mehrere kleinere Zisternen miteinander zu verbinden. Durch ein Erweiterungsset können so beispielsweise aus drei 10.000-Liter-Zisternen problemlos eine 30.000-Liter-Anlage geschaffen werden, um das gewünschte Speichervolumen zu erreichen. Eine fachkundige Beratung ist hierbei empfehlenswert, um die Anlage optimal auf die individuellen Bedürfnisse abzustimmen.

Was braucht man? Die Komponenten einer modernen Regenwassernutzungsanlage

Eine moderne Regenwassernutzungsanlage ist ein cleveres System, das aus mehreren Komponenten besteht, die harmonisch zusammenarbeiten, um Regenwasser effizient zu sammeln, zu reinigen und dorthin zu transportieren, wo es benötigt wird.

An dieser Stelle wäre eine schematische Darstellung einer Regenwassernutzungsanlage hilfreich, um die Anordnung der einzelnen Komponenten und den Wasserfluss visuell zu verdeutlichen. Eine solche Zeichnung würde typischerweise die Regenfallleitung, den Filter, den Speicher (Zisterne), den beruhigten Einlauf, die schwimmende Entnahme, die Pumpe, die Druckleitung, die Außenzapfstelle, das Trinkwasser-Einspeisemodul und den Überlauf zur Versickerung oder Kanalisation zeigen.

Das Herzstück: Filter für sauberes Wasser

Der Filter ist der erste und wichtigste Wächter im System. Seine Hauptfunktion besteht darin, grobe Schmutzpartikel wie Blätter, Äste, Staub und Sand abzufangen, bevor sie in die Zisterne gelangen. Diese Verunreinigungen werden stattdessen in die Kanalisation abgeleitet. Eine hochwertige Filtertechnik ist absolut entscheidend für die Qualität des gesammelten Wassers und den reibungslosen Betrieb der gesamten Anlage.

Es gibt verschiedene Typen von Filtern:

- Zentrale Filter werden meist kurz vor dem Zulauf in die Zisterne oder direkt im Domschacht des Speichers installiert. Sie filtern das gesamte Regenwasser von allen angeschlossenen Fallrohren.

- Dezentrale Filter werden direkt in jedes einzelne Regenfallrohr eingebaut. Dies kann sinnvoll sein, wenn beispielsweise nur ein Teil des Daches an die Zisterne angeschlossen werden soll.

- Die Norm DIN 1989-2 „Regenwassernutzungsanlagen – Teil 2: Filter“ unterscheidet zudem zwischen Filtern mit mechanischer Filtration und Fremdstoffrückhalt (Typ A und B) und Filtern mit mechanischer Filtration und Fremdstoffableitung (Typ C). Es ist wichtig, Filter zu verwenden, die so konstruiert sind, dass sich der Schmutz nicht darin ablagert, um eine dauerhaft gute Filterleistung zu gewährleisten.

Eine Illustration, die verschiedene Filtertypen und ihre Einbauorte (z.B. im Fallrohr, im Domschacht) darstellt, könnte an dieser Stelle das Verständnis vertiefen.

Der Speicher: Beruhigter Zulauf und schwimmende Entnahme

Der Regenwasserspeicher, also die Zisterne selbst, dient nicht nur der reinen Bevorratung, sondern auch der Vorklärung des Regenwassers. Die Art und Weise, wie das Wasser in den Speicher gelangt und entnommen wird, ist entscheidend für die Wasserqualität.

Der beruhigte Zulauf sorgt dafür, dass das einströmende Regenwasser sanft am Boden der Zisterne ankommt. Dies verhindert, dass bereits abgesetzte Sedimente aufgewirbelt werden. Gleichzeitig wird durch diese Methode Sauerstoff in den unteren Bereich des Speichers eingebracht, was der Wasserqualität zugutekommt und die Bildung anaerober Bakterien, die zu einem Umkippen des Wassers führen könnten, reduziert. Diese intelligente Wasserführung macht die Zisterne zu einem „lebenden System“, in dem die Wasserqualität aktiv durch das Design des Einlaufs und der Entnahme gesteuert wird.

Um stets das sauberste Wasser zu erhalten, erfolgt die Entnahme über eine schwimmende Entnahme. Ein Ansaugkorb schwimmt dabei etwa 10 bis 15 cm unter der Wasseroberfläche, da sich in dieser Schicht die beste Wasserqualität befindet. Ein beweglicher Schlauch stellt sicher, dass der Ansaugkorb immer in dieser optimalen Zone verbleibt.

Für die gelegentliche Reinigung der Zisterne sollte eine Möglichkeit zur Speicherentleerung vorhanden sein, entweder über eine fest installierte Entleerungseinrichtung oder eine mobile Pumpe. Eine ausreichende Be- und Entlüftung des Speichers ist ebenfalls notwendig, um die Wasserqualität zu erhalten und die Bildung von Fäulnisgasen zu vermeiden. Die Reinigung der Zisterne wird in der Regel alle 5 bis 10 Jahre durchgeführt, oder wenn die Sedimentschicht eine Dicke von über 5 cm erreicht.

Die Wasserförderung: Pumpen und Hauswasserwerke im Überblick

Ohne eine Pumpe kann das gesammelte Regenwasser nicht aus der Zisterne zu den Verbrauchern transportiert werden, da sie den notwendigen Druck aufbaut.

Es gibt verschiedene Pumpentypen, die für Regenwassernutzungsanlagen geeignet sind:

- Tauchdruckpumpen werden direkt in der Zisterne platziert. Sie sind oft sehr leise und effizient. Die Kosten für eine solche Pumpe liegen typischerweise zwischen 150 € und 500 €.

- Hauswasserwerke, auch als Saugpumpen mit Druck- und Strömungswächter bekannt, werden meist im Keller oder einem Technikraum installiert und saugen das Wasser aus der Zisterne an. Viele Modelle sind mit einem integrierten Schaltautomaten ausgestattet, der die Pumpe je nach Wasserbedarf automatisch ein- und ausschaltet.

- Für größere Objekte oder komplexere Anforderungen, wie beispielsweise in Schulen mit höherem Wasserbedarf zu bestimmten Zeiten, kommen Hybrid-Anlagen zum Einsatz. Hier speist eine Ladepumpe einen Pufferbehälter, aus dem das Betriebswasser dann weiterverteilt wird, um eine hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Beim Kauf sollte unbedingt auf eine spezielle Zisternenpumpe geachtet werden, die für die Anforderungen der Regenwassernutzung optimiert ist.

Sicherheit geht vor: Die strikte Trennung von Trink- und Regenwasser (Freier Auslauf nach DIN EN 1717)

Die absolute Trennung von Trinkwasserleitungen und Regenwasserleitungen ist ein nicht verhandelbarer Sicherheitsaspekt und eine gesetzliche Vorschrift. Direkte Verbindungen zwischen den beiden Systemen sind strengstens verboten, um zu verhindern, dass verunreinigtes Regenwasser in das öffentliche Trinkwassernetz zurückfließt. Regenwasser ist kein Trinkwasser, da es nicht den strengen Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht und mikrobiell oder chemisch verunreinigt sein kann, etwa durch Vogelkot oder Partikel vom Dach.

Sollte die Zisterne einmal leer sein, muss Trinkwasser nachgespeist werden können. Dies darf ausschließlich über einen sogenannten „freien Auslauf“ erfolgen (Typ AA, AB oder AD nach DIN EN 1717). Dieser Auslauf muss sich immer oberhalb des höchstmöglichen Wasserstandes in der Zisterne befinden, um jegliches Rücksaugen von Regenwasser in die Trinkwasserleitung auszuschließen. Der freie Auslauf ist so konzipiert, dass er nicht überflutet werden kann, und eine Stagnation in der Trinkwassernachspeiseleitung sollte vermieden werden, etwa durch eine kurze Leitungsführung oder automatische Spülung.

Eine Detailzeichnung des freien Auslaufs, die die Luftstrecke zwischen Trinkwasserauslauf und Zisternenwasserstand verdeutlicht, wäre hier sehr aufschlussreich.

Alle Leitungen, die Regenwasser führen – sowohl unter Putz mit Trassenbändern als auch auf Putz mit Klebefahnen – müssen dauerhaft und eindeutig als „Kein Trinkwasser“ gekennzeichnet sein. Dies ist eine zwingende Vorschrift nach der Trinkwasserverordnung und DIN 2403. Auch am Hauptwasserzähler des Hauses muss ein deutliches Hinweisschild angebracht werden, das auf die Installation einer Regenwassernutzungsanlage und das Verbot von Querverbindungen hinweist. Diese Kennzeichnung ist nicht nur eine Empfehlung, sondern ein gesetzlich vorgeschriebenes Sicherheitsprotokoll. Die Nichteinhaltung kann schwerwiegende Folgen haben, darunter Bußgelder, Haftungsansprüche und den Verlust des Versicherungsschutzes. Dies unterstreicht die überragende Bedeutung der Prävention von Kreuzkontaminationen und der versehentlichen Nutzung von Nicht-Trinkwasser zum Schutz der Gesundheit und der Integrität der öffentlichen Wasserversorgung.

Zudem müssen Zapfstellen für Regenwasser gesichert sein, damit Kinder oder Unbefugte nicht versehentlich darauf zugreifen können. Abschließbare Ventile oder abnehmbare Steckschlüssel sind hier gute Lösungen.

Wichtige Ergänzungen

Neben den Kernkomponenten gibt es weitere wichtige Elemente, die für den sicheren und effizienten Betrieb einer Regenwassernutzungsanlage unerlässlich sind:

- Überlauf/Versickerung: Wenn die Zisterne voll ist, muss das überschüssige Regenwasser abgeleitet werden. Idealerweise wird es über den Überlauf in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt, beispielsweise über eine Sickermulde oder Rigole auf dem Grundstück. Dies trägt zur Grundwasserneubildung bei und entlastet die Kanalisation.

- Rückstauschutz: Falls der Überlauf an die öffentliche Kanalisation angeschlossen wird, ist ein Rückstauschutz unerlässlich. Dies verhindert, dass bei Starkregenereignissen Abwasser aus der Kanalisation in die Zisterne oder das Haus zurückgedrückt wird. Gegebenenfalls kann hierfür eine Hebeanlage erforderlich sein.

- Kleintierschutz: Nach dem Geruchsverschluss sollte ein Kleintierschutz installiert werden, der verhindert, dass Mäuse, Ratten oder andere Tiere in die Zisterne gelangen und die Wasserqualität beeinträchtigen.

- Rückspülfeinfilter: Besonders wenn Regenwasser für die Waschmaschine genutzt werden soll, ist ein Feinfilter, der der Pumpe nachgeschaltet wird, sehr empfehlenswert. Er hält auch feinste Schmutzpartikel zurück und schont die Haushaltsgeräte.

- Rohrleitungen: Die Materialien und Verbindungen der Rohrleitungen müssen beständig gegen das leicht saure Regenwasser sein. Es wird empfohlen, unterschiedliche Werkstoffe für Trink- und Regenwasserleitungen zu verwenden, um Verwechslungen auszuschließen und die Sicherheit zu erhöhen.

Kosten einer Zisterne: Eine Investition, die sich rechnet?

Die finanzielle Betrachtung einer Zisterne ist vielschichtig. Während die direkten Kosten für den Tank und die Installation offensichtlich sind, müssen auch langfristige Ersparnisse und potenzielle Förderungen berücksichtigt werden.

Anschaffungskosten für den Zisternentank nach Volumen und Material

Die Kosten für den reinen Zisternentank stellen den ersten Posten auf der Investitionsliste dar und variieren stark je nach Volumen und Material. Ein kleiner 1.000-Liter-Kunststofftank kann beispielsweise zwischen 750 € und 800 € kosten. Bei größeren Tanks sinkt der Preis prozentual; so kann eine 10.000-Liter-Zisterne etwa 3.000 € kosten.

Generell sind Betonzisternen für kleinere Volumina oft teurer als Kunststoffzisternen. Bei sehr großen Anlagen kann sich dieses Verhältnis jedoch umkehren. Eine 3.000-Liter-Betonzisterne liegt preislich zwischen 1.500 € und 1.650 €, während eine Kunststoffzisterne derselben Größe 950 € bis 1.100 € kostet. Bei einem Volumen von 20.000 Litern kann Kunststoff mit 5.000 € bis 6.000 € teurer sein als Beton mit 3.100 € bis 3.500 €. Diese Preisunterschiede spiegeln die…

source einen Bruchteil der Gesamtkosten für eine Regenwassernutzungsanlage ausmacht – oft nur ein Drittel bis die Hälfte der gesamten Investition. Viele potenzielle Bauherren konzentrieren sich zunächst nur auf den Preis des Zisternentanks, doch die tatsächlichen finanziellen Verpflichtungen sind aufgrund der notwendigen Erdarbeiten, der professionellen Installation und der erforderlichen Zusatzkomponenten erheblich höher. Eine realistische Budgetplanung muss diese „versteckten“ Kosten von Anfang an berücksichtigen, um unerwartete finanzielle Überraschungen zu vermeiden und die volle Funktionalität des Systems zu gewährleisten.

Zusätzliche Kostenpunkte, die Sie einkalkulieren müssen, umfassen:

- Aushub der Baugrube: Die Kosten für das Ausheben der Grube für die Zisterne und einen möglichen Überlauf-Sickerschacht.

- Entsorgung des Aushubs: Wenn der Erdaushub selbst zur Deponie transportiert wird, fallen hierfür Kosten von etwa 3 € bis 5 € pro Kubikmeter an.

- Verfüllen des Zwischenraumes: Der Bereich zwischen Zisterne und Baugrube muss mit geeignetem Material wie Kies, Sand oder Erde wieder aufgefüllt werden, wofür ebenfalls Kosten anfallen.

- Leitungen: Kosten für die Zuleitung vom Dach zur Zisterne und den Überlauf.

- Zisternenpumpe: Eine Tauchdruckpumpe kostet zwischen 150 € und 500 €, während ein Hauswasserwerk zwischen 250 € und 800 € liegen kann.

- Stromanschluss: Die Herstellung des Stromanschlusses für die Pumpe ist ebenfalls ein Kostenfaktor.

- Filter und Kleinteile: Ein Feinfilter kostet etwa 30 € bis 40 €, und zusammen mit Verbindungsstücken und Klappen kann mit rund 100 € für dieses Zubehör gerechnet werden.

- Arbeitskosten: Für den professionellen Einbau, Anschluss und das Verlegen der Leitungen fallen typischerweise zwischen 1.100 € und 1.300 € an.

Ein konkretes Kostenbeispiel zur Orientierung

Um eine bessere Vorstellung von den Gesamtkosten zu geben, dient das folgende Beispiel für eine 8.000 Liter Kunststoffzisterne, inklusive aller notwendigen Arbeiten und Komponenten:

Tabelle 2: Kostenbeispiel für eine 8.000 Liter Kunststoffzisterne (Gesamtkosten)

| Kostenpunkt | Preis |

| Kunststoffzisterne mit 8.000 Liter | 2.100 € – 2.400 € |

| Aushub inklusive Entsorgung | 400 € – 500 € |

| Einbau, Anschluss & Verlegen der Leitungen | 1.100 € – 1.300 € |

| Pumpe, Filter und Kleinteile | 400 € – 800 € |

| Gesamtpreis | 4.000 € – 5.000 € |

Langfristige Ersparnisse und Amortisationszeit

Die Investition in eine Zisterne zahlt sich auf lange Sicht aus. Ein durchschnittlicher 4-Personen-Haushalt kann jährlich etwa 40 Kubikmeter Trinkwasser durch Regenwassernutzung ersetzen. Wenn das Regenwasser auch für die Wäsche genutzt wird, können es sogar bis zu 60 Kubikmeter pro Jahr sein.

Dies führt zu jährlichen Einsparungen von rund 160 € bis 300 €, abhängig von den lokalen Wassergebühren. Wenn die Kommune keine Abwassergebühren für das genutzte Regenwasser berechnet, können die Einsparungen sogar 240 € bis 300 € jährlich betragen. Die Amortisationszeit, also der Zeitpunkt, ab dem sich die Investition durch die Einsparungen refinanziert hat, liegt meist schon nach wenigen Jahren.

Die finanzielle Rentabilität einer Zisterne hängt jedoch maßgeblich von den lokalen Abwassergebühren ab. Während die Einsparungen beim Trinkwasserverbrauch ein klarer Vorteil sind, kann die potenzielle Erhebung von Gebühren für genutztes Regenwasser, das in die öffentliche Kanalisation gelangt, die Gesamtkosten-Nutzen-Analyse erheblich beeinflussen. Einige Kommunen bestehen auf einer Messung oder Pauschalabrechnung der Abwassermenge aus Regenwasseranlagen, um eine Gleichbehandlung aller Gebührenzahler zu gewährleisten. Diese Praxis kann die anfänglich erwarteten Einsparungen mindern und die Wirtschaftlichkeit der Anlage beeinflussen. Daher ist es für potenzielle Bauherren unerlässlich, sich

vor der Investition über die spezifischen lokalen Vorschriften bezüglich der Abwassergebühren für Regenwassernutzung zu informieren.

Fördermöglichkeiten: Wo gibt es Unterstützung?

Viele Kommunen und Bundesländer erkennen den ökologischen und infrastrukturellen Wert der Regenwassernutzung an und fördern die Installation von Anlagen mit Zuschüssen. Dies liegt daran, dass Zisternen die öffentlichen Abwasseranlagen entlasten und somit auch der Kommune Kosten sparen können.

Oft profitieren Anlagenbetreiber auch von Begünstigungen bei der Berechnung der Abwassergebühren. Es lohnt sich daher immer, vor dem Bau bei Ihrem zuständigen Umweltamt oder Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung nachzufragen, welche spezifischen Förderprogramme oder Gebührenvorteile in Ihrer Region verfügbar sind. Solche Förderungen können die Amortisationszeit der Investition erheblich verkürzen und die Wirtschaftlichkeit der Zisterne weiter verbessern.

Rechtliches und Vorschriften: Was Sie wissen müssen

Der Bau und Betrieb einer Regenwassernutzungsanlage ist in Deutschland an verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen und technische Normen gebunden. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist entscheidend für die Sicherheit, den reibungslosen Betrieb und die Vermeidung rechtlicher Konsequenzen.

Genehmigungen und Meldepflichten: Wann muss man wen informieren?

Eine gute Nachricht vorweg: Für den Bau und Betrieb von Regenwassernutzungsanlagen ist in Deutschland in der Regel keine Baugenehmigung erforderlich, sofern die einschlägigen Vorschriften eingehalten werden. Dies erleichtert den Planungsprozess erheblich.

Es gibt jedoch Ausnahmen und Grauzonen, die je nach Bundesland und Kommune variieren können. Die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) besagt beispielsweise, dass „sonstige drucklose Behälter mit nicht mehr als 30 m³ Behälterinhalt“ und „Wasserbecken mit nicht mehr als 100 m³ Beckeninhalt als Nebenanlage zu einem Wohngebäude“ keiner Baugenehmigung bedürfen. Dies impliziert, dass sehr große Zisternen, die diese Volumengrenzen überschreiten, unter Umständen doch genehmigungspflichtig sein könnten. Einige Kommunen verlangen eine Baugenehmigung ab einem Volumen von 50-100 m³ und über 3 m Wassertiefe. Es ist daher ratsam, die genauen Bestimmungen der lokalen Bauordnung zu prüfen.

Meldepflichten sind unbedingt zu beachten:

- Örtlicher Wasserversorger: Die Errichtung einer Zisterne muss dem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen mitgeteilt werden. Dies ist nicht nur für die Anpassung der Gebühren wichtig, sondern auch, um die Einhaltung der technischen Regeln und die Sicherstellung zu gewährleisten, dass keine Rückwirkungen in das öffentliche Trinkwassernetz möglich sind. Die Zisterne darf erst nach der Abnahme durch den öffentlichen Wasserversorger in Betrieb genommen werden, wofür ein Lage- und Installationsplan einzureichen ist.

- Gesundheitsamt: Wenn Regenwasser im Haushalt genutzt wird (z.B. für Toilettenspülung oder Wäschewaschen), ist dies dem Gesundheitsamt anzuzeigen. Die Gesundheitsämter sind berechtigt, die Anlage zu überprüfen und bei Verstößen gegen die Vorschriften (insbesondere der Trinkwasserverordnung) Bußgelder zu verhängen oder die Anlage stillzulegen. Auch ein Betreiberwechsel ist meldepflichtig.

Diese Meldepflichten sind entscheidend, um die Sicherheit des Trinkwassernetzes zu gewährleisten und rechtliche Probleme zu vermeiden.

Die Bedeutung von Normen und Richtlinien (DIN 1989, DIN EN 1717, Trinkwasserverordnung)

Der dauerhaft sichere Betrieb einer Regenwassernutzungsanlage und ihre Akzeptanz bei öffentlichen Stellen hängen maßgeblich von der fachgerechten Planung, Bauausführung und der strikten Einhaltung geltender Rechtsvorschriften und Normen ab.

- Trinkwasserverordnung (TrinkwV): Es muss klar sein: Regenwasser ist kein Trinkwasser und darf nicht als solches verwendet werden, da es nicht den strengen Anforderungen der TrinkwV entspricht. Die Nutzung von Regenwasser zum Wäschewaschen unterliegt sogar der Überwachungspflicht nach § 3 TrinkwV 2001.11 Verstöße gegen die TrinkwV können mit Bußgeldern geahndet werden.

- DIN EN 1717: Diese europäische Norm ist der Schlüssel zum Schutz des Trinkwassernetzes. Sie schreibt vor, dass die Nachspeisung von Trinkwasser in die Zisterne ausschließlich über einen „freien Auslauf“ erfolgen darf (Typ AA, AB oder AD). Dies bedeutet, es muss immer eine sichtbare Luftstrecke zwischen dem Trinkwasserauslauf und dem höchsten möglichen Wasserstand in der Zisterne geben, um jeglichen Rückfluss von Regenwasser in die Trinkwasserleitung zu verhindern.

- DIN 1989 (und DIN 1989-100): Diese Normenreihe legt die allgemeinen Anforderungen für die Planung, Ausführung, den Betrieb und die Wartung von Regenwassernutzungsanlagen fest. Die ältere DIN 1989-1 wurde 2022 durch die aktuellere DIN 1989-100 ersetzt. Die Einhaltung dieser Normen ist entscheidend für die Betriebssicherheit und den Versicherungsschutz.

- Weitere relevante Normen: Dazu gehören DIN 1986, DIN 1988, DIN 2000, DIN 2001, DIN EN 806-5, DIN EN 12056, DIN EN 752 und DIN 2403.

Die Konsequenzen bei Nichteinhaltung dieser Normen können gravierend sein: Bei einer Nicht-Konformität mit den DIN-Normen, insbesondere der DIN 1989, besteht kein Versicherungsschutz, und es können haftungs- und strafrechtliche Konsequenzen drohen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Installation, die alle relevanten Vorschriften berücksichtigt.

Abwassergebühren für genutztes Regenwasser: Die lokale Situation verstehen

Auch wenn Regenwasser kostenlos vom Himmel fällt, fällt es nach Gebrauch (z.B. Toilettenspülung, Waschmaschine) als Abwasser an und wird in die Kanalisation geleitet. Daher ist in der Brauchwasserleitung in der Regel ein Wasserzähler für die Erhebung der Abwassergebühren vorzusehen. Dieser Zähler wird vom Wasserversorger bereitgestellt und eingebaut und unterliegt dem Eichgesetz. Eine Grundgebühr wird ebenfalls erhoben.

Für die Gartenbewässerung kann das Wasser oft ungezählt entnommen werden. Die Berechnung der Abwassergebühren für Regenwasser kann entweder über die gemessene Menge oder pauschal nach der Größe der Zisterne erfolgen. Viele Kommunen bestehen auf einer Messung oder Pauschalabrechnung, um eine Gleichbehandlung aller Gebührenzahler zu gewährleisten und zu verhindern, dass die Abwassergebührenersparnis zu Lasten der Allgemeinheit geht.

Die finanzielle Rentabilität einer Zisterne hängt stark von der lokalen Abwassergebührenpolitik ab. Während die Einsparungen beim Trinkwasserverbrauch einen klaren Vorteil darstellen, kann die potenzielle Erhebung von Gebühren für das genutzte Regenwasser, das in das öffentliche Abwassersystem gelangt, die Gesamtkosten-Nutzen-Analyse erheblich beeinflussen. Daher ist es für potenzielle Bauherren von entscheidender Bedeutung, sich vor der Investition über die spezifischen lokalen Vorschriften bezüglich der Abwassergebühren für Regenwassernutzung zu informieren.

Fazit: Eine Zisterne – eine kluge Entscheidung für die Zukunft

Die Installation einer Zisterne ist eine Investition, die weit über die reine Wassereinsparung hinausgeht. Sie ist ein aktiver Beitrag zu einem nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Haushalt in Zeiten des Klimawandels. Durch die Nutzung von Regenwasser werden nicht nur die monatlichen Wasserkosten gesenkt und die Lebensdauer von Haushaltsgeräten verlängert, sondern auch wertvolle Trinkwasserressourcen geschont und die öffentliche Infrastruktur entlastet.

Die Auswahl der richtigen Zisterne erfordert eine sorgfältige Abwägung von Material, Typ und Größe, wobei Langlebigkeit, Einbauaufwand und die spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks zu berücksichtigen sind. Die internen Designmerkmale wie der beruhigte Zulauf und die schwimmende Entnahme sind dabei ebenso wichtig wie das Tankmaterial selbst, da sie maßgeblich zur Erhaltung der Wasserqualität beitragen.

Besonders hervorzuheben ist die Notwendigkeit, alle rechtlichen Vorschriften und technischen Normen, insbesondere die strikte Trennung von Trink- und Regenwasser sowie die Kennzeichnung der Leitungen, einzuhalten. Dies schützt nicht nur die Gesundheit der Bewohner, sondern auch das öffentliche Trinkwassernetz und vermeidet schwerwiegende rechtliche und versicherungstechnische Konsequenzen.

Obwohl die anfänglichen Kosten für eine Zisterne über den reinen Tankpreis hinausgehen und die Amortisationszeit von lokalen Abwassergebühren abhängen kann, bieten viele Kommunen Förderungen an, die die Investition attraktiver machen. Eine Zisterne ist somit eine zukunftsorientierte Entscheidung, die finanzielle Vorteile mit ökologischer Verantwortung verbindet und einen wichtigen Schritt in Richtung Wasserautonomie darstellt. Es ist eine Investition in die Nachhaltigkeit des eigenen Zuhauses und in den Schutz unserer natürlichen Ressourcen.

Schreibe einen Kommentar